|

| Representación alegórica de Alemania armada en defensa de la patria. |

En el caso alemán, la bibliografía en español se ha enfocado sobretodo a cuestiones militares mientras que el análisis de las cuestiones más políticas o incluso más biográficas es prácticamente inexistente. No creo que haya mejor momento que ahora, el centenario de la Primera Guerra Mundial, para dedicar un post a los aspectos más internos y menos conocidos de la Alemania de la época.

EL SEÑOR DE LA GUERRA

La Constitución del Imperio alemán

de 1871 establecía que el Emperador alemán era en tiempos de guerra el “jefe

supremo del ejército”. No obstante, ya desde inicios de la guerra quedó

demostrado que esto era pura retórica. A pesar de la estrecha relación entre el

Káiser y el Ejército, al que consideraba uno de los pilares del país, y de lo

cómodo que se sentía rodeado de un ambiente castrense (todo ello muy común en

las monarquías de la época), el soberano ignoraba cuestiones básicas sobre el día

a día del ejército y sobre estrategia. Asimismo, como sus intervenciones en

este campo solían ser disruptivas, sus generales le comunicaban solo lo justo y

necesario. Al parecer, incluso Alfred von Schlieffen le había ocultado el famoso

Plan Schlieffen (el plan de guerra alemán), ya que temía que el soberano

constituyera, dada su propensión a hablar más de la cuenta, una brecha de

seguridad.

|

| La afición del káiser Wilhelm II por los uniformes y las poses teatrales fue admirada y caricaturizada a partes iguales. |

Con el estallido de la guerra, que

Wilhelm II había aceptado con reluctancia, el soberano delegó las cuestiones

militares en sus generales, convirtiéndose en un “jefe supremo del ejército”

solo en nombre. Sin embargo, siguió siendo un centro de poder importante pues,

al fin y al cabo, era él quien seguía aprobando los nombramientos de “sus”

generales.

|

| El Káiser y la familia imperial aclamados en el balcón del Stadtschloss de Berlín al inicio de la guerra. Escenas idénticas se vieron en Londres y en San Petersburgo. |

Ya desde el verano de 1914, el

Káiser había dado muestras de un agotamiento nervioso, que se acentuaría a

medida que avanzaba la guerra. Al principio, insistió en establecer el Cuartel

General del Estado Mayor en el castillo de su amigo el príncipe de Pless en Silesia

y con frecuencia pasaba más tiempo allí que en Berlín. Su canciller, Theovald von Bethmann-Hollweg, se quejaba que el soberano llenaba las cartas con cuestiones

triviales, como por ejemplo la decoración de los baños en dicho castillo. El

alejamiento de Berlín, centro político del Imperio, tuvo serias consecuencias

para el reinado de Wilhelm II, pues lo alejó de la toma de decisiones y de la

realidad política y social del país, cosa parecida le ocurrió al zar Nicolás II. No deja de ser curioso que el soberano,

que tan atento había estado antes de la guerra a la opinión pública y que tanto

había cuidado sus apariciones públicas, se recluyera ahora en el Cuartel

General, donde se pasaba el día sin hacer gran cosa, siendo informado del

estado de la guerra por sus generales. La explicación seguramente estaría en el

propio carácter del monarca, que con frecuencia oscilaba entre periodos de gran

euforia y otros de decaimiento, el estallido del conflicto parece que agravó

una depresión que ya venía padeciendo desde el Escándalo del Daily Mail en

1908.

DÚO DE GENERALES

El progresivo decaimiento del poder

y de la popularidad del soberano fue paralelo y estuvo ligado al ascenso de

otra importante figura, la del general Paul von Hindenburg. Este había saltado

a la fama a finales de agosto de 1914 cuando, durante la Batalla de Tannenberg,

había derrotado a dos ejércitos rusos muy superiores en número que habían

invadido la Prusia Oriental. Tras dicha victoria, se le colgó el epíteto de

“héroe” y por toda Alemania aparecieron estatuas de madera suyas en las plazas

de pueblos y ciudades. Hindenburg se convertiría en la figura alemana más

popular de la guerra y muchos lo verían como un auténtico líder y modelo a

seguir en esos momentos de zozobra. El

general poseía además un aspecto imponente, a sus 66 años era un hombre alto y

robusto, con un gran mostacho alemán y un característico tupé rectangular. Asimismo,

al contrario que Wilhelm II, Hindenburg se dejaba ver en público con frecuencia

y concedía entrevistas con facilidad. En cierto modo representaba esa fuerza

primigenia de la “nación teutona” y las comparaciones con Bismark no tardaron

en aparecer. La popularidad de Hindenburg sería una importante baza que él

mismo no tardaría en explotar.

Desde el inicio de la guerra, el

Jefe del Estado Mayor había sido el célebre general Helmuth von Moltke el

Joven, sin embargo, tras de derrota de la Batalla del Marne, éste se retiró por

problemas de salud. Fue substituido por Erich von Falkenhayn que consideraba

que la guerra debía ganarse en el Frente Occidental, el franco-belga, y que más

tarde ya habría tiempo de pactar una paz con Rusia. Dicha estrategia era

frontalmente rechazada por Hindenburg, el héroe del Frente Oriental, y por su

segundo al mando, el general Erich Ludendorff. Ambos pronto iniciaron una

campaña anti-Falkenhayn que logró reclutar a personajes influyentes como el

canciller Bethmann-Hollweg y a miembros de la familia imperial, como la

emperatriz Auguste Viktoria y el príncipe Joachim, esposa e hijo del Káiser respectivamente.

El soberano se mantuvo en sus trece a pesar de las repetidas amenazas de

dimisión de Hindenburg. No obstante, tras la clamorosa derrota en la batalla de

Verdún, que Falkenhayn había proyectado como su obra maestra, éste perdió el

favor del emperador.

En agosto de 1916, Hindenburg se

convirtió en Jefe del Estado Mayor alemán, su poder, desde entonces, no pararía

de crecer, cosa que ha llevado a algunos historiadores a hablar de un

“dictadura militar”, expresión un tanto exagerada, sin bien es cierto que se convertiría

en la persona más poderosa del país.

|

| Hindenburg, el Káiser y Ludendorff en el castillo de Pless (antes Alemania, ahora Pszczyna en Polonia). |

Uno de los temas más polémicos

política y militarmente durante toda la guerra en Alemania fue la llamada

“Guerra submarina a ultranza” (GSU, en alemán Uneingeschränkte U-Boot-Krieg).

Para hacer frente al bloqueo naval británico, el Almirantazgo alemán puso en

marcha lo que consideró un arma de guerra definitiva: los U-boats (submarinos), con una tecnología muy superior a la que

tenían los Aliados. Sin embargo, el derecho internacional y la Convención de la

Haya regulaban solo los combates en superficie, nada se había estipulado aun

sobre la guerra submarina. ¿Debía avisar un submarino a un barco antes de

torpedearlo? ¿Era lícito bombardear a barcos neutrales si estos transitaban por

una zona de guerra? ¿Y si dichos barcos llevaban material de contrabando? ¿Qué

ocurría con los pasajeros de países neutrales que viajaban en barcos enemigos?

¿Qué certeza tenían los capitanes de los U-boat

de identificar correctamente un barco?

Todas estas preguntas tendrían

respuesta de forma trágica y brusca el 7 de mayo de 1915, cuando el U-boat U-20 hundió al trasatlántico Lusitania, muriendo como consecuencia

más de mil personas. El hundimiento de Lusitania

causó un amplio impacto en la opinión pública internacional que los Aliados

aprovecharon para convertir en un ejemplo de la “barbarie teutona”. Solo años

más tarde se demostraría que el buque cargaba en sus bodegas con armamento de

contrabando.

|

| El torpedeo del Lusitania, según el ilustrador Ken Marschall. |

En Alemania, el hundimiento causó

también una profunda indignación y el Káiser ordenó, con el apoyo de su

canciller, que se paralizara la “Guerra submarina a ultranza”. Además de la

preocupación porque Estados Unidos entrara en la guerra, al emperador también

le atormentaba la idea de imaginar mujeres y niños inocentes ahogándose en el

mar.

El almirante Alfred von Tirpitz,

principal promotor de la GSU, amenazó entonces con dimitir, pero el Káiser se

mantuvo firme. Tirpitz, con el apoyo incondicional de Hindenburg y Ludendorff,

presentaría su dimisión en dos ocasiones más, la última fue aceptada.

El emperador y el canciller

mantuvieron su veto a la GSU hasta inicios de 1917. Por aquel entonces, el

bloqueo naval británico empezaba a hacer estragos entre la población alemana,

las primeras hambrunas serias se empezaban a notar. Asimismo, en el Reichstag

(el Parlamento Imperial) varios partidos se unieron para formar un bloque

pro-GSU. El Partido Conservador (derecha), el Nacional Liberal (centro-derecha)

y el Zentrum (centro católico)

amenazaron con retirar el apoyo al gobierno del canciller Bethmann-Hollweg si no se re-emprendía la GSU. Por

otro lado, el Almirantazgo había elevado la producción de U-boats y prometía que en caso que Estados Unidos entrara en la

guerra, ellos serian capaces de torpedear tantos barcos que ningún soldado

americano jamás llegaría pisar Europa. El 31 de enero, el Káiser cedió y

autorizó de nuevo la “Guerra submarina a ultranza”. El 6 de abril, Estados

Unidos declaró la guerra a Alemania.

La campaña de guerra submarina

constituyó uno de los mayores fracasos militares y también políticos alemanes,

que no supo o no pudo contrarrestar la propaganda Aliada. Del mismo modo,

contribuyó a erosionar el poder civil (el Káiser y el canciller) frente al

militar (Hindenburg, Ludendorff y el Almirantazgo).

TENSIÓN EN EL REICHSTAG

Cuando la guerra estalló en agosto

de 1914, el Káiser se dirigió al Reichstag con una famosa frase, “Ahora no veo

partidos, solo veo alemanes”. Todos los partidos políticos se adhirieron a la

llamada Burgfrieden (una tregua política

mientras durara la guerra) y se comprometieron aprobar los presupuestos

militares.

Durante los primeros años de la

guerra, el apoyo multipartido al gobierno del canciller Bethmann-Hollweg se

mantuvo sin fisuras. Pero en la primavera de 1917, como consecuencia de la

Revolución Rusa, dicho apoyo empezó a deteriorarse. Tuvieron lugar las primeras

huelgas masivas desde el inicio de la guerra y, en el Reichstag, los partidos

de centro e izquierda empezaron a reclamar una paz sin anexiones, ni vencedores,

ni vencidos y una mayor democratización del Imperio, sobretodo del Parlamento

Prusiano, que se elegía en función de las clases sociales.

Frente a esta tesitura, el

canciller aconsejó al Káiser que anunciara, en su “Discurso de Pascua”, que la

reforma electoral se produciría tras la guerra, cosa que fue considerada

insuficiente por una mayoría del Reichstag.

Asimismo, en julio de 1917, el

Reichstag aprobó la llamada Friedensresolution

(una propuesta de paz sin anexiones ni indemnizaciones) con el apoyo del

Partido Socialdemócrata (izquierda), del Partido Popular Progresista

(centro-izquierda) y del partido Zentrum

(centro católico). La resolución fue ignorada tanto por el Estado Mayor alemán

como por los Aliados.

Inquietos ante tales sucesos,

Hindenburg y Ludendorff amenazaron una vez más al Káiser con dimitir si no se

frenaban tales acciones en el parlamento y si Bethmann-Hollweg no era cesado.

El emperador no cedió, pero finalmente en julio, Bethmann-Hollweg, que ya no

gozaba del apoyo del Reichstag y no quería enfrentar al Káiser con sus

generales, dimitió. Tras saberlo, Wilhelm II exclamó “Pronto me tocará abdicar

a mi”.

El nuevo canciller fue Georg

Michaelis, era la primera vez que el canciller del Imperio no era conocido del

Káiser ni tenía relación alguna con la corte. Michaelis, hábil administrador

fue substituido poco después por el conservado conde Von Hertling. Ambos

gozaron del apoyo y la aprobación de Hindenburg y Lundendorff. El Káiser, por

su parte, había perdido la mayor parte de su poder político, pues era él el que solía elegir el canciller como premio por una brillante carrera en la administración.

UN AÑO EN SPA

En febrero de 1917, tras la

estabilización del Frente Oriental, el Estado Mayor alemán decidió trasladar su cuartel general desde Pless, en Silesia,

hasta la otra punta de Alemania, la ciudad balnearia de Bad Kreuznach, cerca de

Coblenza. Hindenburg esperaba concentrarse más en el Frente Occidental ahora

que se sospechaba que Estados Unidos entraría en la guerra.

Apenas un año después, con el fin

de preparar la Ofensiva de Primavera, el cuartel general se trasladó más cerca

del frente, a la ciudad belga de Spa (sí, de esta ciudad viene la palabra más

chic que hoy usamos como sinónimo de balneario). La ciudad había sido ocupada

por los alemanes en agosto de 1914 y su cantidad de establecimientos hoteleros

y sus aguas de reputada salud pronto la convirtieron en un importante centro

de convalecencia para las tropas. Ese mismo año, un gran hospital militar fue

instalado en el antiguo casino. El 8 de marzo de 1918, la ciudad, apta para

alojar a una gran cantidad de gente, se convirtió en la nueva sede del Estado

Mayor, los generales Hindenburg y Ludendorff llegaron acompañados de 800

oficiales, 3000 hombres y 800 caballos.

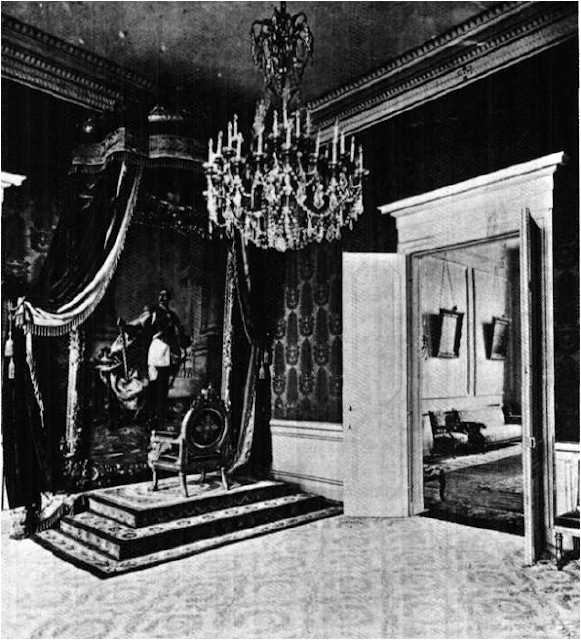

El cuartel general se instaló en el

Hôtel Britannique y varias villas en

el cercano pueblo de Nivezé fueron requisadas para alojar a los altos mandos.

Hindenburg residió en la Villa Sous-Bois,

Ludendorff en la cercana Villa Hill

Cottage y el canciller Von Herting en el Château de Crawhez. Para el Káiser y su séquito se reservaron cinco

propiedades de la riquísima familia Peltzer. En un principio el emperador

residió en la Villa la Fraineuse para

luego trasladarse al cercano Château de

Neubois. A la mayoría de estas residencias se les añadió un búnker en el

sótano.

|

| El Château de Neubois en Spa, residencia atribuida al emperador Wilhelm II. (http://www.clham.org/t-3-fasc-5-spa) |

|

| El Káiser departiendo en el porche del chàteau. |

|

| El búnker del general Hindenburg en la Villa Sous-Bois, con el mobiliario proveniente del boudoir de la dueña de la casa. |

El Káiser pasó mucho tiempo en Spa,

pero como ya ocurrió en los anteriores cuarteles generales, no tenía mucho que

hacer. El emperador era informado (más o menos fidedignamente) del estado de la

guerra por la tarde, pero el resto del día lo pasaba paseando por el bosque,

caminando alrededor del lago Warfaz y cortando leña. Un enviado austríaco

afirmó que el Káiser parecía “un prisionero de sus generales” y que vivía en un

ambiente claustrofóbico y aislado, sin que apenas le llegaran noticias sobre la

realidad del frente.

Sin embargo, con frecuencia, el

Káiser también recibía invitados, como los enviados del sultán otomano, del zar

Ferdinand de Bulgaria, de la nueva Ucrania o de los nuevos Estados Bálticos. La

vajilla de plata maciza de Friedrich II el Grande había sido traída desde Berlín

para tales ocasiones. La visita más importante, no obstante, fue la del

emperador Karl I de Austria-Hungría que vino en dos ocasiones, la última (en

agosto) después de que el Káiser se enterara que el emperador austríaco estaba

intentado negociar una paz separada.

LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN

La irreal atmósfera de Spa dio un

brusco giro en setiembre de 1918. El día 15, Bulgaria firmó su rendición

incondicional, era el primero de los Imperios Centrales en ser derrotado. Días

después, Lundendorff informó a Wilhelm II que la Ofensiva de Primavera había

sido un completo fracaso y que el frente estaba a punto de colapsarse.

Con tal de evitar la humillación de

tener que firmar un armisticio, Hindenburg y Ludendorff sugirieron que fuera el

Reichstag el que iniciara las conversaciones de paz y aceptara los “Catorce

Puntos” del presidente americano Woodrow Wilson (evacuación de los territorios ocupados, libertad de comercio y

navegación, autodeterminación de los pueblos, etc.). Además, una mayor parlamentarización del país y un gobierno

formado por diputados y no por favoritos imperiales haría que el Armisticio

fuera más difícil de rechazar por los Aliados.

El canciller Von Hertling se negó a

aceptar tales condiciones y dimitió, el Káiser decidió nombrar como canciller a

su primo segundo, el príncipe Max von Baden, de tendencia liberal.

El nuevo y último canciller del

Imperio alemán, se encontró, sin embargo en una posición muy difícil, ya que

tenía que hacer frente al mismo tiempo a la intransigencia del Estado Mayor, que

era como un segundo gobierno, y a la creciente violencia de partidos de extrema

izquierda. Asimismo, el tono de las exigencias del presidente Wilson aumentaba

poco a poco y ahora pedía “la destrucción de cualquier poder arbitrario que

pueda poner en peligro la paz del mundo”. Esto no tardó en interpretarse como

una velada petición para que el Káiser, a quienes lo Aliados consideraban el

culpable de la guerra, abdicara.

|

| El Káiser representado en la propaganda aliada como un maníaco sanguinario que deseaba comerse el mundo. |

|

| Propaganda aliada: la Muerte ofreciendo al Káiser miles de muertos en su honor para su cumpleaños (enero 1915). |

El 28 de octubre, el príncipe Max von Baden logró aprobar una enmienda en la Constitución que recortaba considerablemente los poderes del Káiser y aumentaba los del Reichstag. La monarquía constitucional se convertía en monarquía parlamentaria.

Un día después, Hindenburg y

Ludendorff cambiaron de opinión y decidieron seguir con la guerra, costara lo

que costara. El Káiser tomó entonces la decisión política más importante desde

el estallido del conflicto, anunciaba el cese de Ludendorff ante sus continuas

interferencias, este huyó inmediatamente a Suecia disfrazado y con papeles falsos. Hindenburg, por su parte, fue mantenido en el cargo dada su

popularidad. El soberano exclamó: “Por fin se ha terminado la operación, he separado

a los siameses”.

Ese mismo día, en medio de cada

vez más peticiones de abdicación, Wilhelm II abandonó Berlín rumbo a Spa,

sería su peor decisión. Jamás volvería a pisar la capital. Su estancia en el

Cuartel General no solo le alejaría del centro de decisiones políticas sino que

también asociaría su figura al fracaso de las operaciones militares.

EL COLAPSO

La misma noche que el Káiser

abandonaba la capital, se producía en la base naval de Wilhelmshaven un motín

contra las órdenes del Almirantazgo de prepararse para salir a luchar a alta

mar. Los marineros consideraban que estando negociándose un armisticio era un

sacrificio inútil. Al día siguiente, el 30, el motín se había extendido a la

base naval de Kiel. En una semana, el motín se había convertido en una revuelta

popular de marineros y trabajadores. Aunque finalmente la revuelta fue

sofocada, por aquel entonces, la noticia ya se había extendido a las

principales ciudades alemanas.

La tensa calma de Spa sufrió un

serio revés el día 3 de noviembre, con la noticia que Austria-Hungría (que

se había desintegrado rápidamente durante el mes de octubre) acababa de firmar

un armisticio por separado. Fue la última acción tomada por el gobierno

imperial austro-húngaro antes de su disolución.

El día 7, hubo revueltas y “asambleas

de trabajadores” en la mayoría de las ciudades alemanas. El rey Ludwig III de

Baviera tuvo que abandonar Múnich después de que la “república libre de

Baviera” hubiera sido proclamada. Al anochecer, llegaron a Spa los

representantes del Reichstag que tenían que firmar el Armisticio con los

Aliados. Estaban liderados por el diputado centrista Matthias Erzberger, el

mismo que en verano de 1917 había propuesto la “Resolución de Paz del

Reichstag”. Partieron poco después en cinco coches rumbo al frente.

El día 8, viernes, mientras serios

disturbios ocurrían en Berlín, el canciller Max von Baden llamó insistentemente

a Spa para pedir al Káiser que abdicara, solo así, decía, podría salvarse la

monarquía. Su aliado parlamentario, Friedrich Ebert, líder del Partido

Socialdemócrata (SPD), esperaba conservar la monarquía e impulsar reformas, pero

quería evitar a toda costa una revolución socialista. Wilhelm II, por su parte,

confiaba en ganar tiempo y, una vez firmado el Armisticio, usar el ejército para

frenar la revolución. Sus generales le hicieron ver que eso era una quimera.

Curiosamente el gobierno alemán haría eso mismo apenas medio año después. El Káiser

empezó a barajar entonces la idea de abdicar como “Emperador alemán” pero

mantenerse como “Rey de Prusia”.

El día 9 de noviembre, sábado, por

la mañana, Hindenburg se reunió con sus oficiales para sondear la fidelidad de

los soldados, a las diez partió hacía la Villa

La Fraineuse para hablar con el emperador. Aconsejó abdicación inmediata.

El Káiser decidió esperar a más informes de los militares y a la opinión de su

hijo, el kronprinz (príncipe

heredero) Wilhelm, que llegó sobre la 12 y recomendó lo contrario, no abdicar.

Los mensajes y llamadas telefónicas de Berlín eran cada vez más insistentes. A

la una y quince llegó un telegrama del príncipe Max von Baden: “ruego a Su

Majestad que abdique para salvarnos de un situación desesperada”. El Káiser se

convenció y redactó una abdicación como emperador, acto seguido fue a almorzar

con su hijo el kronprinz. A las dos y

quince, mientras los generales acababan de redactar el comunicado oficial, llegó una

notificación que el príncipe Max von Baden ya había anunciado la abdicación de

Wilhelm II sin esperar la confirmación oficial. Pero no solo lo había "abdicado" como emperador alemán, sino que también había anunciado su abdicación como rey de Prusia y la renuncia de su

hijo al trono.

“¡¡¿Así es como me sirve mi canciller?!!”

exclamó furioso el emperador.

Una vez más, hubo debate sobre qué

hacer, sobre si las tropas serían leales o no, sobre si Wilhelm II seguía

siendo aún rey de Prusia, etc. Las noticias seguían siendo alarmantes, desde Berlín

se informó que el príncipe Max von Baden había resignado, que el

socialdemócrata Scheidemann había proclamado la “república alemana” y que horas más

tarde el comunista Liebknecht, por su parte, había anunciado la creación de la

“república socialista libre” desde el balcón del mismísimo Stadtschloss.

|

| Karl Liebknecht proclamando la "república socialista libre" desde el balcón del Stadtschloss de Berlín. |

EL EXILIO

En Spa, en el Hôtel Britannique, Hindenburg y los generales se reunieron ahora

para hablar ya directamente del exilio del Káiser, que fue informado que ni

siquiera la guarnición de Spa era de fiar. Él, por su parte, afirmó que “no

permitiré que me arresten”, le aterrorizaba acabar como Nicolás II. Los Países

Bajos fueron seleccionados como el exilio más lógico.

Pasadas las 7 y media de la tarde,

el emperador abandonó el Château de

Neubois y se instaló en su “tren imperial” parado en la estación de Spa.

Allí cenó y conversó una vez más sobre un posible retorno, volvió a dudar sobre

si partir al exilio o no. Más malas noticias fueron llegando: el rey de Wurttenberg, el gran duque de Hesse (hermano de la zarina Aleksandra) y el gran duque de Weimar también se habían visto forzados a abdicar.

Finalmente, pasadas las cuatro de la madrugada, el Káiser se decidió a partir y el tren imperial abandonó la estación de Spa. El emperador decía adiós para siempre al Ejército alemán y a Hindenburg, hombre que en el fondo se había convertido en su némesis. El “jefe supremo de los ejércitos” había visto como, poco a poco, la guerra y el ejército habían acabado hundiendo la inmensa popularidad de la que gozaba antes de 1914.

Finalmente, pasadas las cuatro de la madrugada, el Káiser se decidió a partir y el tren imperial abandonó la estación de Spa. El emperador decía adiós para siempre al Ejército alemán y a Hindenburg, hombre que en el fondo se había convertido en su némesis. El “jefe supremo de los ejércitos” había visto como, poco a poco, la guerra y el ejército habían acabado hundiendo la inmensa popularidad de la que gozaba antes de 1914.

Cinco kilómetros más lejos, en La

Reid, el tren paró. Había rumores que tropas sublevadas y amotinados podían

haber tomado la vía, todo el mundo seguramente tenía en mente la abdicación del

zar Nicolás II, apenas un año antes, recluido en su tren inmovilizado. El

emperador y su séquito se trasladaron a cinco coches y, la madrugada de aquel

domingo 10 de noviembre, cruzaron la oscura y silenciosa campiña belga hasta

llegar al puesto fronterizo holandés de Eysden, situado unos sesenta kilómetros al

norte. Allí, los emperifollados miembros del séquito tuvieron que despertar a

la guarnición del puesto y, sobre las ocho, el mayor Van Dyl les autorizó a

cruzar la frontera y a esperar en la pequeña estación local a que se concluyera

el papeleo. Durante casi seis horas, el hiperactivo Wilhelm II tuvo que

esperar, andén arriba, andén abajo, a que se le concediera asilo político en

Holanda. Mientras tanto, numerosos periodistas se apresuraron a tomar fotos y

gravar vídeos del histórico momento. Solo horas después, cuando por fin llegó

el tren imperial, el Káiser y su séquito pudieron esconderse del ojo de los

curiosos.

|

| El Káiser y su séquito esperando en la estación de Eysden, el emperador es el hombre más bajito que aparece justo en el centro del grupo. |

Una vez rellenados los formularios

y aceptada la petición de asilo de “Wilhelm von Hohenzollern”, se tuvo que

buscar un alojamiento. Por orden de la reina Wilhelmina, el conde Bentinck puso

a disposición de los asilados su castillo de Amerongen, donde llegaron en un convoy de ocho coches la tarde del día 11, en medio de una espesa niebla. Tras asegurarse que el

conde no era masón, lo primero que pidió el Káiser fue un “buena taza de té

caliente inglés”. Pocas horas antes, los representantes del, ahora derrocado, gobierno imperial alemán habían firmado, en Compiègne, el Armisticio con los Aliados.

|

| El Káiser (con aspecto demoníaco) llora mientras el mariscal Joffre (jefe del estado mayor francés) ríe. |

En los siguientes días llegaron a

Amerongen su esposa, la emperatriz Auguste Viktoria; su nuera, la kronprinzessin Cecilie y sus nietos, todos ellos habían

vivido las turbulentas semanas de noviembre recluidos en el Neues Palais de Potsdam.

La apacible rutina que poco a poco

se había establecido en Amerongen fue alterada el 28 de noviembre con la llegada

de los representantes del nuevo gobierno republicano, liderados por el conde

Ernst zu Rantzau. Éstos pidieron, con una exquisita educación, que el Káiser firmara

la acta oficial de abdicación, un gran documento de grueso papel y con el

águila imperial en la parte superior. “WILHELM”, firmó el Káiser. Desde entonces

era un ciudadano alemán más viviendo en Holanda, país que jamás abandonaría.

Hindenburg, por otro lado, recibió órdenes, por parte del nuevo gobierno republicano, de organizar el progresivo repliegue del ejército. Meses después, al volver a su ciudad natal de Hannover, fue jaleado como un héroe y se le regaló una villa, para gran sorpresa de él mismo, que consideraba que había perdido "la guerra más importante de todos los tiempos".

Hindenburg, por otro lado, recibió órdenes, por parte del nuevo gobierno republicano, de organizar el progresivo repliegue del ejército. Meses después, al volver a su ciudad natal de Hannover, fue jaleado como un héroe y se le regaló una villa, para gran sorpresa de él mismo, que consideraba que había perdido "la guerra más importante de todos los tiempos".

EPÍLOGO

La pareja imperial y su entourage siguieron viviendo en

Amerongen hasta que se trasladaron al nuevamente adquirido palacete de Huis

Doorn en 1920. Por aquel entonces, el Káiser había alcanzado un acuerdo económico en

el nuevo gobierno de la República de Weimar, que le permitió cargar veintitrés

vagones con muebles, pinturas y souvenirs

provenientes de las antiguas residencias imperiales. Irónicamente, la compra de

Huis Doorn se financió con la venta de un palacio que el emperador poseía en la

Wilhelmsstrasse de Berlín y que iba a

convertirse en la nueva residencia del presidente del Reich.

En Huis Doorn, el ex-Káiser llevó

una vida tranquila, más propia de un gentleman

inglés en su casa de campo que de un soberano derrocado. Seguramente la misma

vida que hubieran deseado los menos afortunados Louis XVI y Nicolás II, o

incluso Karl I de Austria. Desde allí, quien antaño había sido la

personificación del poder (y para algunos de la agresividad) alemana,

contemplaría el duro Tratado de Versalles y el lento descenso a los infiernos

de su patria. “Por primera vez, me avergüenzo de ser alemán” dijo tras la Noche de los Cristales

Rotos.

|

| El Káiser, de civil, en Huis Doorn. |

|

| El Káiser y su segunda esposa, la princesa Hermine von Reuss zu Greiz. |

Falleció en 1941, con 82 años, en

una Holanda ocupada por los nazis. Para evitar ser enterrado rodeado de esvásticas,

el Káiser prohibió que en su funeral hubiera banderas. El destino le ahorraría

tener que ver a una Alemania reducida a cenizas humeantes pocos años después.